Oberflächenanalytik mit Photoelektronenspektroskopie (XPS)

Bei der XPS wird die Festkörperoberfläche einer Probe mit weichem Röntgenlicht bestrahlt und Photoelektronen erzeugt. Die Energie der Photoelektronen wird gemessen und entspricht im Wesentlichen der Differenz zwischen Röntgenenergie und Bindungsenergie der Elektronen in den atomaren Elektronenniveaus aus denen sie stammen, charakteristisch für jedes Element. Anhand der gemessenen Energien und Intensitäten der Photoelektronen lassen sich die Elemente und ihre relative Häufigkeiten bestimmen.

Chemische Bindungen bewirken eine kleine Änderung der Energie der Elektronenniveaus, die als "chemische Verschiebung" der Photoelektronenenergie mit hochaufgelöster XPS gemessen werden kann. Aus dem Vergleich mit bekannten chemischen Verbindungen können Rückschlüsse auf die chemischen Bindungszustände auf der Probenoberfläche gezogen werden

Ansprechpartner:

+49 721 608 22521 / 22379

+49 721 608 24602

Raster-Elektronenmikroskopie (REM)

Für die Sicherheitsanalyse eines nuklearen Endlagers ist das Verständnis des Verhaltens radioaktiver Materialien auf der Mikro- und Nanometerskala erforderlich. Hier kann die Elektronenmikroskopie wichtige Beiträge liefern.

REM-Untersuchungen werden am INE im radioaktiven Kontrollbereich mit einem FEI QUANTA 650 FEG Umwelt-Rasterelektronenmikroskop durchgeführt (Abb. 1). Mit einem fokussierten Elektronenstrahl wird die Probenoberfläche abgerastert. An jedem Punkt entstehen unterschiedliche Signale die detektiert jeweils zu einem Bild mit entsprechendem Informationsgehalt beitragen. Die Sekundärelektronen (SE) ermöglichen die Darstellung der Oberflächentopographie mit einer lateralen Auflösung von einigen Nanometern, während die Rückstreuelektronen (RE) ein elementares Kontrastbild liefern. Detektion der entstehenden charakteristischen Röntgenstrahlung ermöglicht die quantitative Bestimmung von Atomkonzentrationen von Proben im Mikrometermaßstab (energiedispersive Röntgenspektroskopie, EDX).

Ansprechpartner:

+49 721 608 22521 / 22379

+49 721 608 24602

Oberflächenanalytik mit Raster-Kraftmikroskopie (Atomic Force Microscopy - AFM)

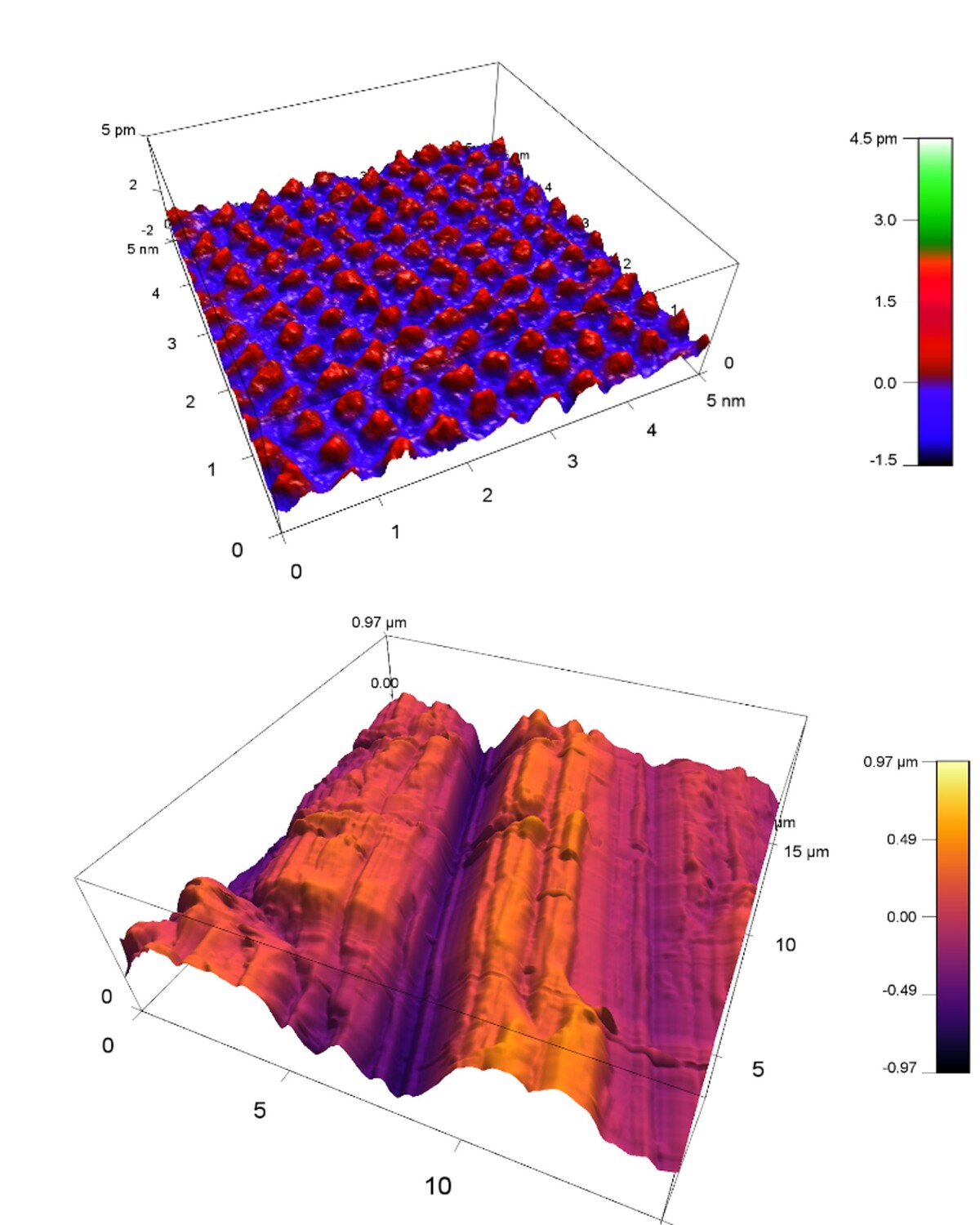

Die Raster-Kraft-Mikroskopie (= Atomic Force Microscopy: AFM) dient der Abbildung von Oberflächenstrukturen. Durch in-situ Messungen in Lösung können Veränderungen während chemischen Reaktionen wie Kristallwachstum und -auflösung oder Korrosion direkt abgebildet werden. Am INE steht ein Cypher VRS-1250 AFM von Oxford Instruments (Abb. 1) mit einigem Zubehör wie einer elektrochemischen Zelle und der Force Mapping Option zur Verfügung, mit dem diverse Messmodi und Messgeschwindigkeiten bis hin zum Video-Rate-Scanning verwirklicht werden können. Abbildung 2 verdeutlicht exemplarisch den abgedeckten Messbereich von Messungen auf der atomaren Skala auf einem Calcit-Einkristall bis hin zu relativ großskaligen Rauhigkeitsmessungen auf einer polierten Stahloberfläche.

Ansprechpartner:

Dr. Frank Heberling +49 721 608 24782

Röntgenbeugung

Röntgenbeugung oder Röntgendiffraktometrie (RD) ist eine zerstörungsfreie analytische Methode um Festkörper zu identifizieren und charakterisieren. Nach einer relativ einfachen Probenvorbereitung und mit nur wenig Probenmaterial sind Informationen über die Kristallstruktur schnell zu erhalten. Die Lage und Intensität der Reflexe in einem Diffraktogram sind spezifisch für bestimmte Festphasen („Fingerabdruck“). Quantitative Aussagen über die Zusammensetzung einer Probe erhält man mittels Modellierung der experimentellen Daten (z.B. Rietveld-Methode).

Pulverdiffraktogramme werden mit einem D8 Advance A25 Diffraktometer (Bruker AXS) in Bragg-Brentano Geometrie (θ - θ) im Kontrollbereich des INE aufgenommen. Das Diffraktometer ist mit einer Cu Anode und mit einem energiedispersivem Detektor (LynxEye XE-T) ausgestattet. Es besteht die Möglichkeit, Pulver, Texturpräparate (z. B. Schichtsilikate), luftempfindliche und/oder radioaktive Proben (Verwendung geschlossener und luftdichter Probenhalter) zu messen.

Die RD wird von verschiedenen Arbeitsgruppen des INE genutzt. Neben der mineralogischen Zusammensetzung von natürlichen Proben werden auch Mineralphasen aus Korrosionsversuchen (z. B. Stähle und Zemente) analysiert. Die Reinheit synthetischer Proben nach Fällungsexperimenten (Rückhaltung von Radionukliden in Mineralphasen, Identifizierung von gebildeten Niederschlägen) kann ebenfalls untersucht werden.

Ansprechpartner:

+49 721 608 24321