Sekundäre Mischphasen

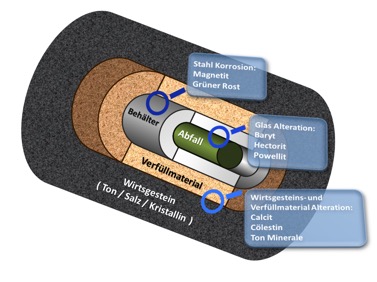

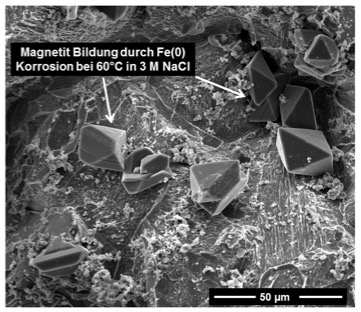

Die Entsorgung hoch-radioaktiver Abfälle, entweder in Form von abgebranntem Kernbrennstoff oder als Abfallglas, soll voraussichtlich durch Endlagerung in einer tiefen geologischen Formation erfolgen. In solchen Endlagern soll der Abfall in Metallbehälter eigeschlossen und von verschiedenen technischen- und geotechnischen Barrieren umschlossen werden. Im Zuge der (geo‑)chemischen Entwicklung des Endlagers muss davon ausgegangen werden, dass Wasser durch die Barrieren bis zum Behälter vordringen kann. In wässriger Umgebung durchlaufen die Komponenten des Multibarrierensystems Alterationsprozesse - metallische Behälter korrodieren und nach Behälterversagen alteriert der Abfall. Dabei entstehen Sekundärphasen, wie z.B. Eisenoxide bei der Metallkorrosion, Schichtsilikate, Molybdate oder Baryt bei der Alteration von Abfallglas. Diese Sekundärphasen können eine Senke für Radionuklide (RN), die während der Abfallalteration freigesetzt wurden, darstellen und somit die Radionuklidmigration in Richtung Biosphäre verhindern. Diverse Rückhaltemechanismen, von Oberflächensorption bis zum strukturellen Einbau, können zu einer effektiven RN Immobilisierung führen. Insbesondere der strukturelle Einbau durch sekundäre Mischphasen (Solid Solutions) Bildung hat das Potenzial RN nachhaltig im Nahfeld eines Endlagers zurückzuhalten. Trotz der ubiquitären Verbreitung von Mischphasen in der Natur stehen jedoch kaum zuverlässige thermodynamische oder kinetische Modelle zur Verfügung, um ihre Bildung vorherzusagen.

Ziele der „Sekundäre Mischphasen“-Gruppe des INE sind, die Bildungsprozesse sekundärer Mischphasen unter endlagerrelevanten Bedingungen auf molekularer Ebene zu verstehen. Laborexperimente und Experimente in Untertagelabors (z.B. zur Metallkorrosion) werden durchgeführt um thermodynamische und kinetische Modelle für die Vorhersage der RN Rückhaltung durch Mischphasenbildung abzuleiten. Information über molekulare Mechanismen wird durch die Anwendung moderner spektroskopischer-, Beugungs- und mikroskopischer Methoden gewonnen (z.B. Röntgen-Absorption und -Beugung, Elektronen- und Rasterkraft-Mikroskopie) und durch quantenchemische Berechnungen gestützt. Ziel der Arbeit ist es, thermodynamische und kinetische Daten und Modelle zur Verfügung zu stellen, um die Richtigkeit und Genauigkeit von Sicherheitsanalysen für potentielle tiefengeologische Endlagerstandorte zu verbessern.

Die Arbeiten werden großenteils im Rahmen von nationalen und internationalen Projekten durchgeführt, finanziert durch Bundesministerien, die EU oder Waste-Management-Organisationen.

Ansprechpartner:

| +49 721 608 24321 | +49 721 608 24782 |